Aktuelles

Jetzt erschienen: Zeitschrift für Genozidforschung Jg. 23 (2), 2025

Fokus: Deutschland und der Genozid an den Armeniern

2025 jährte sich zum 110. Mal der Beginn des Genozids an der armenischen Bevölkerungsgruppe im Osmanischen Reich, zum neunten Mal jährte sich die Resolution des Deutschen Bundestags, den Genozid als solchen zu benennen. Das bedeutet aber auch rund 100 Jahre, in denen ein langer Weg von der Komplizenschaft des Deutschen Reichs mit dem Osmanischen hin zu einer Anerkenntnis des Völkermords und der deutschen Mittäterschaft zurückgelegt wurde. Im Fokusartikel des neuen Heftes der Zeitschrift für Genozidforschung rückt der Historiker Hans-Lukas Kieser (Zürich/Newcastle) die lange Geschichte einer dichten Verschränkung Deutschlands mit den Ereignissen des Genozids von 1915/16 wie auch seiner Relativierung und Leugnung in das Zentrum. In einem chronologischen Durchschreiten der deutsch-osmanisch-türkischen Beziehungsgeschichte seit dem späten 19. Jahrhundert untersucht er die Beteiligung Deutschlands am Völkermord an den Armenier:innen im Jahr 1915, diskutiert Nachwirkungen des Völkermords in Deutschland und reflektiert systematisch die Parallelen zwischen dem Völkermord an den Armenier:innenn und dem Holocaust.

Die weiteren Beiträge beschäftigen sich mit der Rolle der hinsichtlich ihrer Bedeutung wenig beforschten Umwandererzentralstelle (UWZ) im nationalsozialistisch besetzten Polen zwischen 1939 und 1944 (Hannah Riedler, Klagenfurt), mit der Bedeutung von Anschlüssen an »hamitische Theorien« und ihrer Fortschreibungen für die ideologische Legitimierung des Genozids des Jahres 1994 an den Tutsi in Ruanda (Anne D. Peiter, La Réunion) und diskutieren die Geschichte der europäischen Literatur entlang eines in ihrer Tiefenstruktur eingelagerten antisemitischen Codes (Lasse Wichert & Medardus Brehl).

Prof. Dr. Kristin Platt: »Ordnung, Un-Ordnung und die Idee des Staatsversagens. Schlüsselideen des Entwurfs deutscher Nation nach 1820«

Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Dis:Order des Historischen Institus der Ruhr-Universität Bochum

Dienstag, 16. Dezember 2025, 16:00 Uhr c.t.

HGA 20

STUDIEREN UND FORSCHEN ZU FORMEN KOLLEKTIVER GEWALT AN DER RUB

Wir laden herzlich ein zu zwei Infoveranstaltungen über das Studienzertifikat »Collective Violence, Holocaust and Genocide Studies (CVG)

Termin 1 (Präsenz): Dienstag, 14.10.2025, 16:00 Uhr c.t., Raum: GAFO 02/364

Termin 2 (Zoom): Mittwoch, 22.10.2025, 16:00 Uhr c.t.

Meeting-ID: 937 324 8379

Passwort: 944209

Das Zertifikat zeichnet eine in den Regelstudiengängen selbstgewählte Vertiefung zu den Herausforderungen von Gewalt, Völkermord, Diskriminierung und Ausgrenzung aus.

Es wird vom Institut für Diaspora- und Genozidforschung in Kooperation mit dem Optionalbereich und der PSE der RUB verliehen.

Soeben erschienen (25.08.2025):

Ethan Kleinberg:

Temporal Vectors and the Compass of History. Politics and Ethics at the End-Time

mit Kommentaren von Berber Bevernage, Kristin Platt und Lisa Regazzoni

Bielefeld: Bielefeld University Press 2025

DFG fördert neues Projekt am IDG

Lernorte des Völkermords. Lothar von Trothas Tagebücher aus Deutsch-Ostafrika (1894/97) und China (1900/01)

Im Rahmen eines von der DFG geförderten Forschungsprojekts wird am IDG eine kritische Edition der bislang unbekannten Tagebücher Lothar von Trothas aus dessen Einsätzen als Kommandeur der »Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika« und stellvertretender Gouverneur daselbst von 1894 bis 1897, sowie als Kommandeur der 1. Ostasiatischen Infanteriebrigade im Rahmen des sog. »Boxeraufstands« in China in den Jahren 1900 und 1901 erarbeitet.

Wissenschaftliche Mitarbeiter im Forschungsprojekt sind Dr. Andreas Eckl und Dr. Dr. Matthias Häussler

Kristin Platt: Die Namen der Katastrophe - Rezension bei H-Soz-Kult

Prof. Dr. Yael Kupferberg (Frankfurt am Main) hat Kristin Platts Studie Die Namen der Katastrophe für H-Soz-Kult besprochen. Platt zeige in ihrem Buch »eindrucksvoll« auf, dass »Namen […] semantisch herausfordernd und zusammen mit den Praktiken der Benennung ein eigener Forschungsgegenstand« sind. Kristin Platt zeichnet detailliert die Durchsetzungsgeschichte der Begriffe Churbn (jidd.: »Katastrophe«), Holocaust und Shoah nach. Die begriffsgeschichtliche Untersuchung wird gerahmt von einer sozial- und kulturtheoretischen Analyse zu Relationen von Ereignis und Sprache, Dialogizität und Schweigen.

»[D]er Gegenstand der Studie [ist] angesichts der jüngsten politischen, geschichtspolitischen und geschichtswissenschaftlichen Debatten von hoher Relevanz.« (Yael Kupferberg)

Jetzt erschienen:

The Displacement, Extinction and Genocide of the Pontic Greeks 1916–1923, ed. by Medardus Brehl and Kristin Platt

Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2025

1. Auflage

broschiert

380 Seiten

ISBN 978-3-95832-198-4

Recent international research has emphasized that the Armenian genocide must be understood as only one chapter of an overall campaign of the Young-Turkish and Kemalist government against non-Muslim (and later non-Turkish) communities. Besides the Armenians, particularly Greek communities in Asia Minor were most affected by forced migration and atrocities committed against them. This governmental campaign reached its violent climax in the genocide of the Greek communities in the Pontic area at the shores of the Black Sea. Although this topic has become increasingly prominent in Anglo-American historical studies, it continues to be neglected within the European field of research.

This publication raises awareness and promotes international and interdisciplinary research on the genocide of the Pontic Greeks. As the displacement and extinction of the Pontic-Greek community must be contextualized as part of the complex socio-political relations between Muslim/Turkish hegemony and Non-Muslim/Non-Turkish communities, the publication brings together the expert knowledge of international scholars working within the fields of the late Ottoman, Young-Turkish and Kemalist period, as well as Greco-Turkish relations and Greek diaspora.

Authors: Monika Albrecht, Medardus Brehl, Mihran Dabag, Thea Halo, Tessa Hofmann, Antonis Klapsis, Theodosios Kyriakidis, Vasileios Th. Meichanetsidis, Kristin Platt, Miltiadis Sarigiannidis, Robert Shenk, Nikos Sigalas, Zeynep Turkyilmaz.

Holocaust, Shoah, Churbn: Die Namen der Katastrophe

Zu Gast bei L.I.S.A. mit Kristin Platt

Wie lässt sich von einem Verbrechen erzählen, dessen Ausmaße einem schier die Sprache verschlagen? Vor dieser Frage standen die Überlebenden des nationalsozialistischen Völkermords an den europäischen Juden nach 1945. Seitdem sind verschiedene Bezeichnungen aufgekommen, von denen »Holocaust« und »Shoah« heute am häufigsten verwendet werden. Was aber bedeuten diese Begriffe? Und was kennzeichnet sie als Namen?

Georgios Chatzoudis (Leiter der Online-Redaktion der Gerda Henkel Stiftung) spricht mit Prof. Dr. Kristin Platt über ihre Studie »Die Namen der Katastrophe. Holocaust und Shoah als sprachliche und soziale Zeichen«.

»Juden, Armenier, Tutsi. War der Holocaust singulär?«

Dr. Heiner Wember im Gespräch mit Prof. Dr. Kristin Platt

Staffel 3, Folge 5 des (03.01.2025) historycast - was war, was wird? des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands e. V.

War der Holocaust einmalig oder kann man ihn mit den Genoziden an Armeniern oder den Tutsi in Ruanda vergleichen? Kristin Platt vertritt dazu diese These: "Eigentlich ist immer verglichen worden in der Holocaust-Forschung. Sonst könnten wir die Besonderheit eines Ereignisses gar nicht klären, wenn es nicht vergleichende Argumentation gibt. Aber Vergleichen macht eben nicht vergleichbar." In dem Gespräch diskutieren Kristin Platt und Heiner Wember den aktuellen Forschungsstand und die Kontroversen um eine Vergleichbarkeit der drei Völkermorde.

Prof. Dr. Kristin Platt: »Das Zeugnis nach dem Verbrechen. Ordnungen, Anerkennung, Nicht-Sprechen«

Vortrag im Rahmen der Tagung Lyotard 100 - Praktiken des Widerstreits. Tagung zum 100. Geburtstag

5./6. Dezember 2024

Veranstaltungszentrum RUB

Universitätsstraße 150

44801 Bochum

Prof. Dr. Kristin Platt: Die emotionale Basis von Verschwörungstheorien und Antisemitismus

Vortrag im Rahmen der Aktionswochen gegen Antisemitismus an der Ruhr-Universität Bochum

Donnerstag, 07.11.2024, 18:00 Uhr

CoVio-Workshops: Antisemitismusprävention an Hochschulen

06.11.2024

10:00 – 14:00 Uhr | Workshop | Ort: Ruhr-Universität Bochum

Krieg, Frieden, Antisemitismus, Völkermord.

Orientierungen für Beschäftigte in Technik und Verwaltung

19.11.2024

11:00 – 15:00 Uhr | Seminar | Ort: Online

Antisemitismus, Generationen, Erinnerungen. Ein neuer „Kulturkampf“?

Orientierungen und Praktiken für die Beratungsarbeit an Hochschulen

21.11.2024

10:00 – 14:00 Uhr | Seminar | Ort: FernUniversität in Hagen

Unübersichtlichte Zeiten? Probleme, Praktiken, Orientierungen.

Seminar für Beauftragte und Beschäftigte in den Bereichen Gleichstellung, Antidiskriminierung, Rassismus, Antisemitismus

Die Teilnahme kann als Weiterbildungsveranstaltung bescheinigt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldungen unter: idg-bildung@rub.de. Mit der Anmeldung erhalten Sie weitere Informationen (insbesondere

zur Anreise). Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen und Anliegen ebenfalls jederzeit an die angegebene Adresse.

Team: Dr. A. Eckl, O.L. Klaus, Prof. Dr. K. Platt, Dr. L. Wichert

CoVio Forschungsverbund Kollektive Gewalt

FernUniversität in Hagen | Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät | Prof. Dr. Jürgen G. Nagel

Ruhr-Universität Bochum | Institut für Diaspora- und Genozidforschung | Prof. Dr. Kristin Platt

Antisemitismus. Eine europäische Literaturgeschichte

Workshop im Rahmen im Rahmen der Aktionswochen gegen Antisemitismus an der Ruhr-Universität Bochum

Dr. Medardus Brehl / Dr. Lasse Wichert

Dienstag, 05.11.2024, 18:00 Uhr

Gegen Antisemitismus: (Weiter-)Bildung als Intervention

Berliner Symposium 2024

30.10.2024, 9:30-19:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr)

FernUniversität in Hagen, Campus Berlin

Neues KranzlerEck, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin

Veranstalter:

Berlin-Büro für Transfer & Kooperation der FernUniversität in Hagen in Kooperation mit

CoVio – Forschungsverbund Kollektive Gewalt und den Evangelischen Akademien in Deutschland e.V.

Die Veranstaltung wird live gestreamt.

Über die Veranstaltung:

Antisemitismus ist in der Geschichte und Gegenwart Europas allgegenwärtig.

Rechtsextremismus, Verschwörungsglaube und politische Konflikte in Nahost lassen überwunden geglaubte Ressentiments immer wieder zu Tage treten. Eine neue Welle antisemitischer Delikte seit dem Massaker der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 hat auch Deutschland erreicht.

Das Berliner Symposium thematisiert Antisemitismus als gesellschaftliche Herausforderung und fokussiert Bildung als Ausgangspunkt notwendiger Interventionen.

Jetzt erschienen:

An Unresolved Issue: Genocide in Colonial Namibia, hrsg. von Andreas Eckl und Matthias Häussler mit Martha Akawa-Shikufa, Windhoek: Friedrich-Ebert-Stiftung 2024, 403 Seiten (ISBN: 978-99945-56-38-0).

Open Access. Zum Download "weiterlesen" klicken.

Prof. Dr. Kristin Platt (IDG) / Dr. Lasse Wichert (IDG): »Eine Welt (wieder) im Krieg? Terror, Flucht und Vertreibung in der Schule zur Sprache bringen«

Workshop im Rahmen des Studientags Frieden geht nur gemeinsam - Zukunftskompetenzen stärken der Initiative Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage. NRW

Mittwoch, 18.09.2024, 08:30 Uhr - 16:00 Uhr

Innovationszentrum Hamm

Paracelsuspark 7

59063 Hamm

Teilnahme nur nach Anmeldung.

Globalisierung, eine sich politisch neu ordnende Welt, Klimaveränderungen, Umweltkatastrophen und Ressourcenknappheit führen neue Migrationsbewegungen und Konflikte mit sich. So gehören Kriege und Gewalt für viele nicht nur medial zum Alltag. Auch für einen Teil der Schüler:innen sind Kriegs- und Fluchterfahrungen, Brüche in den Familien und eigene Verletzungen eine konkrete Lebensrealität. Dabei haben sie schwierige Beziehungen auszuhandeln: Sie müssen sich gegenüber anderen erklären, mediale Darstellungen interpretieren, zwischen unterschiedlichen politischen

und sozialen Erfahrungen vermitteln.

Wie können wir in der Schule kriegerische Konflikte und kollektive Gewalt thematisieren und dabei die Lebensrealität geflüchteter junger Menschen berücksichtigen? Gewalterfahrungen zur Sprache zu bringen, verlangt, Täter und Opfer zu nennen. Welche Konflikte sind dabei für den Schulunterricht zu erwarten? Wie bleiben wir im Reden über Krieg und Gewalt sprachfähig?

Im Workshop werden problem- und praxisorientiert Möglichkeiten vorgestellt, Konflikt- und Gewaltphänomene einzuordnen und sie zur Sprache zu bringen, ohne Geschichts- oder Politikexpert:in zu sein. Es wird um die Verschiebung von Perspektiven gehen, um Fragen und Modelle der Friedens- und Konfliktforschung und nicht zuletzt auch um Materialien.

Jetzt erschienen:

Platt, Kristin: Die Namen der Katastrophe. Holocaust und Shoah als sprachliche und soziale Zeichen

Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2024

1. Auflage

broschiert

776 Seiten

ISBN 978-3-95832-216-5

Die Begriffe »Holocaust« und »Shoah« haben eine Bedeutung als Namen, im Sinne einer von Symbol, Zeichen oder Metapher unterschiedenen Bezeichnungsform. Beide Wörter rücken unmittelbar für ein Ereignis ein, das sich sprachlicher Vermittlung entzieht. Indem sie die Tatsächlichkeit, die Präsenz und die Gültigkeit der Vernichtung der europäischen Juden markieren, sollen sie diese doch dem Verstehen zugänglich machen.

Detailliert zeichnet Kristin Platt die Durchsetzungsgeschichte der Begriffe Churbn (jidd.: »Katastrophe«), Holocaust und Shoah nach. Die begriffsgeschichtliche Untersuchung wird gerahmt von einer sozial- und kulturtheoretischen Analyse zu Relationen von Ereignis und Sprache, Dialogizität und Schweigen. Das Buch macht deutlich, dass Benennungen als soziale Verfahren verstanden werden können, durch die nicht zuletzt Anerkennungen ausgehandelt werden: Wer kann, wer darf sprechen? Darin ist diese kenntnisreiche Studie ein Meilenstein in der wissenschaftlichen wie gesellschaftlichen Debatte um Erinnerung und Gedächtnis.

HASS & MACHT

CoVio Summer School »Gewaltgesellschaften«

19.-23. August 2024

Campus der FernUniversität Hagen

Die CoVio-Summer School 2024 lädt vom 19. bis zum 23. August auf den Campus der FernUniversität in Hagen ein. Das von Prof. Dr. Kristin Platt und Prof. Dr. Jürgen Nagel geleitete Seminar wird gemeinsam mit Forschenden aus Geschichte, Politikwissenschaft, Soziologie, Sozialpsychologie, Literaturwissenschaft, Philosophie und Kulturwissenschaft realisiert.

Es erwartet sie ein spannendes, vielfältiges und abwechslungsreiches Programm.

Die Anmeldung erbitten wir unter Beifügung eines kurzen Motivationsschreibens bis zum 27.06.2024 an info@gewaltgesellschaften.de.

Hier können Sie auch bereits Fragen zur Anmeldung oder zu den erwerbbaren Credit Points stellen.

Wir freuen uns auf die Rückmeldungen!

Kontakt:

Dr. Lasse Wichert, +49(0)234.32.29705

info@gewaltgesellschaften.de

Neuerscheinung:

Häussler, Matthias: Staatlichkeit und Gewalt im kolonialen Namibia (1883–1915). Akteure und Prozesse

Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2024.

228 Seiten

1. Auflage 2024

broschiert

Erschienen: 02.04.2024

ISBN 978-3-95832-360-5

Die koloniale Vergangenheit im heutigen Namibia sowie der Krieg gegen und der Völkermord an OvaHerero, Oorlam und Nama in »Deutsch-Südwestafrika« rücken erst langsam in den Fokus des öffentlichen Interesses der Bundesrepublik.

Der vorliegende Band versammelt Beiträge des Autors aus über einem Jahrzehnt der Forschung zur Gewaltgeschichte der ersten deutschen Kolonie. Er analysiert die Geschehnisse der Jahre 1883–1915, die bis heute auf unterschiedlichsten Ebenen in Namibia nachwirken, und ermöglicht einen differenzierten Blick auf die Opfergruppen und ihre Schicksale, auf maßgebliche deutsche Akteure und ihre Motive sowie auf relevante politische Prozesse in der Kolonie und im Deutschen Kaiserreich.

Antisemitismus in der akademischen Welt

Interview mit PD Dr. Kristin Platt

erschienen: 24.04.2024, rub.news

»Kristin Platt forscht zur Geschichte des Antisemitismus. Aber auch Diskriminierung in der modernen akademischen Welt treibt sie um. Sie hat darauf mit verschiedenen Projekten reagiert.

Nationalsozialismus – ein uraltes Thema? Mitnichten, meint Privatdozentin Dr. Kristin Platt. Sie ist Leiterin des Instituts für Diaspora- und Genozidforschung (IDG) der Ruhr-Universität Bochum und blickt mit Sorge auf den Antisemitismus in der akademischen Welt.«

PD Dr. Kristin Platt / Dr. Lasse Wichert: "Antisemitismus, Rassismus und interkulturellen Konflikten begegnen. Vom Rezept zum Konzept"

Workshop im Rahmen des RUB Teachers' Day 2024

Samstag, 9. März 2024, 14:45 - 17:45 Uhr

Für weitere Infos:

Tel.: 0234 / 3229707

Mail: lasse. wichert@rub.de

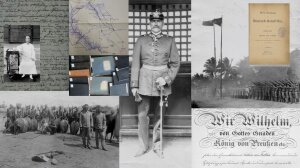

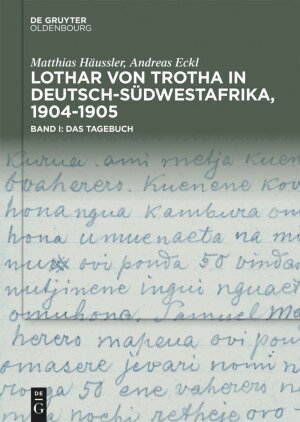

Häussler, Matthias /Eckl, Andreas: Lothar von Throtha in Deutsch-Südwestafrika, 1904-1905. Bd. I: Das Tagebuch / Bd. 2: Das Fotoalbum, Berlin u.a.: De Gruyter 2024.

Generalleutnant Lothar von Trotha, von Mai 1904 bis November 1905 Oberkommandierender der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika im Kampf gegen OvaHerero, Nama und Oorlam, gilt zu Recht als der Hauptverantwortliche des ersten Genozids des 20. Jahrhunderts. Mit der kritischen Edition seines schriftlichen und fotografischen Nachlasses, mithin zentraler Quellen, leisten die Autoren einen überfälligen Beitrag zur Erforschung von Ereignissen, die nicht nur die Wissenschaft, sondern ebenso die Öffentlichkeit, die Politik und nicht zuletzt die Justiz beschäftigen: Krieg und Genozid in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika.

Das Buch erscheint in zwei Teilbänden: Der erste Teil beinhaltet das bislang nicht erschlossene, handschriftliche Originaltagebuch, das Lothar von Trotha während seiner Einsatzzeit führte, nebst zahlreichen Anhängen aus dem Nachlass sowie anderen Archiven. Der zweite Teil erschließt das persönliche Fotoalbum des Oberkommandierenden mit dem Titel Bilder aus dem Krieg in Südwestafrika von Generalleutnant v. Trotha, das von der Forschung bislang nicht rezipiert worden ist.

Die Publikation ging aus einem von der DFG geförderten Forschungsprojekt des Instituts für Diaspora- und Genozidforschung/RUB hervor.

Erhältlich als E-Book und als Printversion.

PD Dr. Kristin Platt: "Temporalisierungen, De-Temporalisierungen. Zeitvorstellungen in jüdisch-deutscher Philosophie des 19. Jahrhunderts"

Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung "Berliner Kulturwissenschaft" im WiSe 2023/24

Dienstag, 16.01.2023, 16:00 Uhr

Unter den Linden 6, Raum 2091/92

PD Dr. Kristin Platt: Interview zur Klage Südafrikas gegen den Staat Israel wegen Genozids vor dem ICJ

Sendung "Fazit", Deutschlandfunk Kultur, 12.01.2024, 23:33 Uhr - jetzt im Podcast.

Die Republik Südafrika hat vor dem International Court of Justice (ICJ) in Den Haag eine Klage eingereicht, in der dem Staat Israel Genozid an der palästinensischen Bevölkerung im Gaza-Streifen vorgeworfen wird.

Im Interview mit Deutschlandfunk Kultur ordnet Kristin Platt die Klage vor dem Hintergrund der Genozidkonvention politisch und juristisch ein, prüft die vorgebrachten Argumente und diskutiert die möglichem Folgen einer politischen Indienstnahme des Internationalen Rechts.

Soeben erschienen:

Brehl, Medardus / Dabag, Mihran:

Le long chemin vers la "reconnaissance". Le génocide des arméniens dans le discours politique de la RFA

in: Les génocides devant la justice allemande. Droit et reconnaissance (1945-2023), hrsg. von Fabien Théofilakis und Bérénice Zunino (= Guerres mondiales et conflits contemporains 2023/4 (No 292)), S. 63-77.

Soeben erschienen:

Platt, Kristin: Individuelle Identität

in: Handbuch sozialwissenschaftliche Gedächtnisforschung, hrsg. von Gerd Sebald et al., Wiesbaden: Springer VS 2023, S. 413-430.

Neuerscheinung:

Platt, Kristin: Extreme Violence and Desecration in the Armenian Genocide

in: Genocidal Violence. Concepts, Forms, Impact, hrsg. von Frank Jacob and Kim Sebastian Todzi, Berlin/Boston MA 2023, S. 213-234.

Völkermord. Wie versuchen Wissenschaftler, den Genozid zu verhindern?

Podcast zur Radiosendung von Thomas Grasberger (06.07.2023, Bayern 2)

mit u.a. PD Dr. Kristin Platt und Dr. Medardus Brehl

Neuerscheinung:

Brehl, Medardus: Du « soulèvement des Hereros » au génocide perpétré sur les OvaHereros et Namas. Considérations sur le récit d’un génocide

in: Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, Vol. 55 (1), 2023, S. 9-24.

"Von Marsianern, Umweltkatastrophen und der Kolonialisierung der Erde"

Film über IDG-Forschungsprojekt auf der Website der Fitz Thyssen Stiftung

Das von der Fritz Thyssen Stiftung geförderte Forschungsprojekt "Der verdichtete Raum. Sprache, Text und weltanschauliches Wissen in deutschsprachigen Zukunftsromanen der 1920er- und 1930er-Jahre" (Leitung: Dr. habil. Kristin Platt (IDG) / Prof. Dr. Monika Schmitz-Emans (Komparatistik/RUB) gehört zu den ausgewählten Projekten, die auf der Website der Fritz Thyssen Stiftung mit einem Kurzfilm präsentiert werden.